Ressources - La Légende de Sainte Brigitte

Présentation

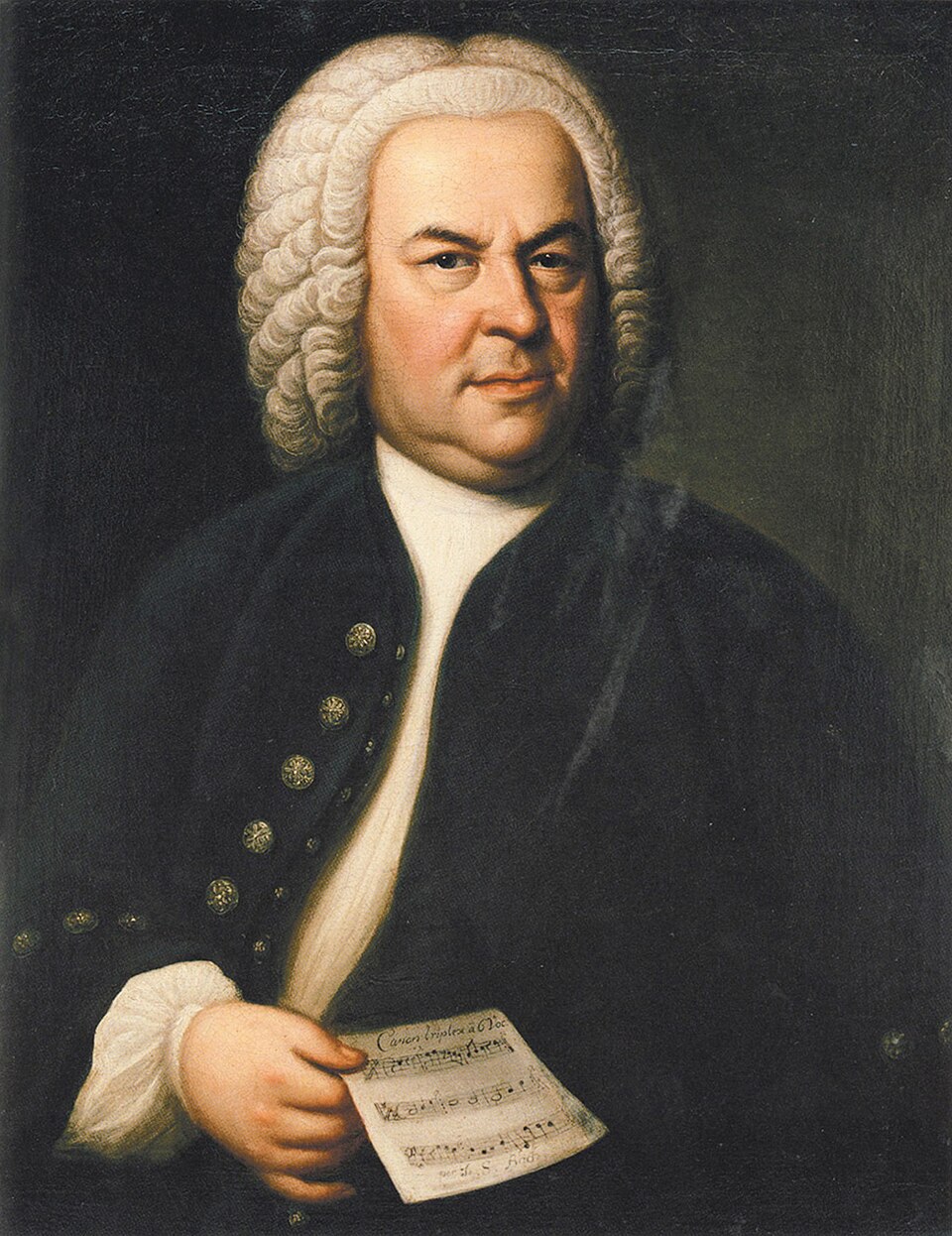

Bach, Haendel, Bizet, Berlioz, Britten, sans oublier les traditionnels bretons : ce cadeau de Noël réunit le chœur de chambre Mélisme(s) et la Maîtrise de Bretagne pour un concert qui parcourt les siècles et le répertoire, sacré comme profane, des fêtes de fin d’année, des villes comme des campagnes.

Marthe Vassallo, alias sainte Brigitte, chanteuse en langue bretonne et conteuse merveilleuse tisse le fil narratif de ce programme.

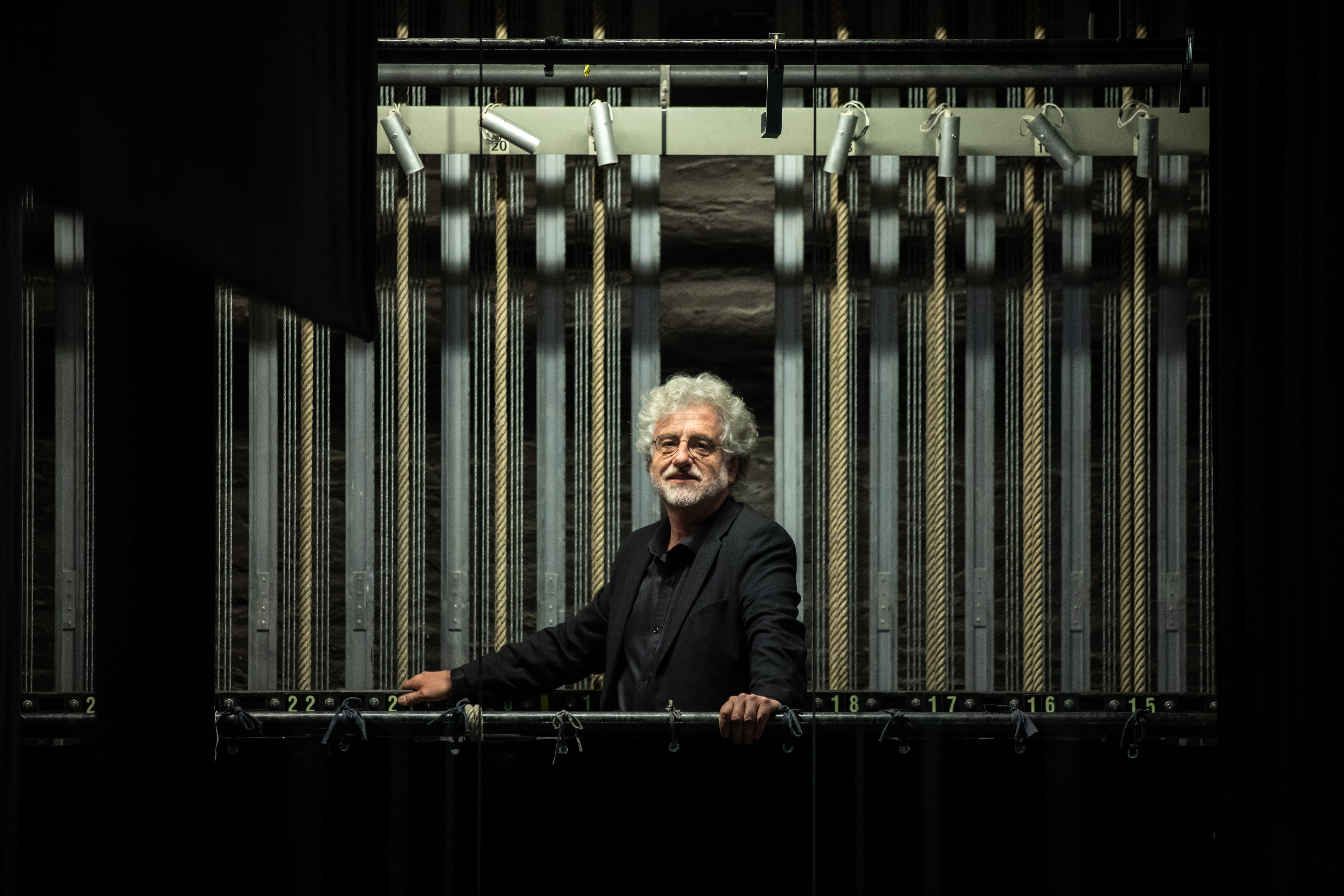

Fidèle à son engagement pour métisser avec gourmandise musiques populaires et savantes, Gildas Pungier crée un nouveau programme qui voyage dans toute la Bretagne, et qui associe au Chœur de chambre Mélisme(s) différentes maîtrises selon les villes : la Maîtrise de Bretagne, La Maîtrise de Saint-Brieuc et la Maîtrise de Lannion.

Chantez en chœur

Le chœur de chambre Mélisme(s) et la Maîtrise de Bretagne vous invitent à participer au concert le temps d'un air : La jambe me fait mal.

Vous trouverez ci-dessous la partition, le texte ainsi qu'un enregistrement audio.